Studio One

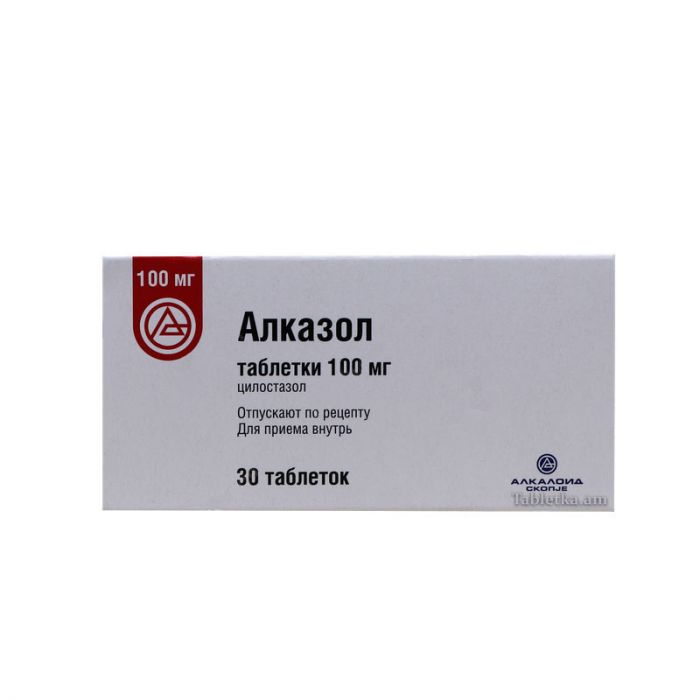

Алказол 100мг

- Производственная компания Алкалоид

- Количество в пачке 30 шт

- Форма выпуска таблетки

- Дозировка 100мг

- Действующее вещество Цилостазол

Описание

Цилостазол - селективный ингибитор фосфодиэстеразы III - оказывает сосудорасширяющее, антиагрегантое и антитромботическое действие.

Производное хинолинона.

Первичным механизмом фармакологического действия цилостазола является ингибирование фосфодиэстеразы 3 типа и, следовательно, повышение внутриклеточного содержания цАМФ. В печени цилистазол метаболизируется под воздействием основного изофермента системы цитохрома Р450 - CYP3А4 и в меньшей степени - CYP2С19 и CYP1A2.

Цилостазол обратимо угнетает агрегацию тромбоцитов, вызванную различными стимулами, превосходя в этом отношении аспирин, дипиридамол, тиклопидин и пентоксифиллин. Он также ингибирует формирование артериальных тромбов и пролиферацию гладкомышечных клеток, обладает сосудорасширяющим действием.

Дополнительными потенциально полезными эффектами цилостазола, обнаруженными при проведении клинических исследований, были снижение сывороточного уровня триглицеридов и повышение концентрации холестерина фракции липопротеидов высокой плотности.

При регулярном приеме цилостазола в дозе 100 мг 2 раза в сутки у пациентов с заболеваниями периферических сосудов стабильное состояние достигается в течение 4 дней. Максимальная концентрация цилостазола и его первичных метаболитов повышается менее пропорционально повышению дозы. Тем не менее системная экспозиция цилостазола и его метаболитов увеличивается приблизительно пропорционально дозированию. Явный период полувыведения цилостазола составляет 10,5 ч. Существует 2 главных метаболита - дегидроцилостазол и 4’-транс-гидроксицилостазол, у которых близкие показатели периода полувыведения. Дегидрометаболит имеет в 4-7 раз более высокую антитромботическую активность, чем исходное вещество, а 4’-транс-гидроксиметаболит - 1/5 активности цилостазола. Концентрации в плазме крови (полученные с помощью системной экспозиции) дегидро- и 4’-транс-гидроксиметаболитов приблизительно составляют 41 и 12 % концентрации цилостазола соответственно.

Цилостазол выводится преимущественно с помощью метаболизма и дальнейшего выведения его метаболитов с мочой. Первичные изоферменты цитохрома Р450, которые принимают участие в его метаболизме, CYP 3A4, в меньшей степени - CYP 2C19 и в еще меньшей степени - CYP 1A2. Главный путь выведения - с мочой (74 %), остаточные количества выводятся с калом. Незначительные количества неизмененного цилостазола выводятся с мочой и менее 2 % дозы - в виде дегидроцилостазола. Около 30 % начальной дозы выводится с мочой как 4’-транс-гидроксиметаболит. Остаточное количество выделяется как сумма метаболитов, ни один из которых не превышает 5 % общего количества.

Цилостазол связывается с белками плазмы крови на 95-98 %, преимущественно с альбумином. Дегидрометаболит и 4’-транс-гидроксиметаболит - на 97,4 и 66 % соответственно. Отсутствуют данные относительно способности цилостазола индуцировать микросомальные ферменты печени. Фармакокинетика цилостазола и его метаболитов не зависела в значительной степени от возраста или пола пациентов 50-80 лет.

У лиц с тяжелой почечной недостаточностью свободная фракция цилостазола была на 27 % выше, максимальная концентрация на 29 % ниже и системная экспозиция на 39 % меньше, чем у лиц с нормальной функцией почек. Максимальная концентрация дигидрометаболита была на 41 % ниже, а системная экспозиция - на 47 % меньше у пациентов с тяжелыми нарушениями почек по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Максимальная концентрация 4’-транс-гидроксицилостазола была на 173 % выше, а системная экспозиция на 209 % больше у лиц с тяжелой почечной недостаточностью. Нет данных относительно пациентов с умеренной и тяжелой печеночной недостаточностью.

После стентирования (в сочетании с аспирином).

Для увеличения максимальной безболезненной дистанции ходьбы у больных с перемежающейся хромотой, не имеющих боли в покое и признаков некроза периферических тканей (заболевания периферических артерий, стадия II по Фонтейну).

В настоящее время оцениваются перспективы его применения в целях предупреждения повторного инсульта, тромбоза и рестеноза после реконструктивных сосудистых операций, а также для лечения постинсультного синдрома.